Category: Okinawa food

-

Nakijin Castle

Tours that visit Nakijin Castle Nakijin Castle is one of Okinawa’s World Heritage Sites. It is located about 110 km away from Naha Airport. So it is recommended to take a tour from Naha City. Nakijin Castle tours Nakijin Castle is included in some day or half-day tours. Please check below.

-

Onna village Umibudo Restaurant

After playing in Churaumi, let’s have a meal. At first, even Agu pork shabu-shabu was a lively thing to say, but we are not ready to pay 3,000 yen per person, so it was downgraded at once. Changed to an interesting Okinawan restaurant, Umibudo Restaurant, that we found while driving. Umibudo Restaurant has a bright atmosphere. What…

-

Ice cream shop Big Dip in Okinawa

Right now, I’m on a tour that includes an air ticket, accommodation, and a rental car. There are many extras, including a redemption ticket for ice cream. You can get it at a chain store called Big Dip in Naha. I wonder if this was once used by the US military, and there are things like…

-

Dinning at Okinawa Dining Gomaichigo

On the way from the Naha airport to the hotel, we wanted to eat Ryukyu soba. When I asked my wife, “Which guidebook is this from?”, she replied, “Three years ago.” Restaurants change frequently, so this is no good.I had no choice but to drive and entered an izakaya-style restaurant, Daining Gomaichigo, on the first floor of…

-

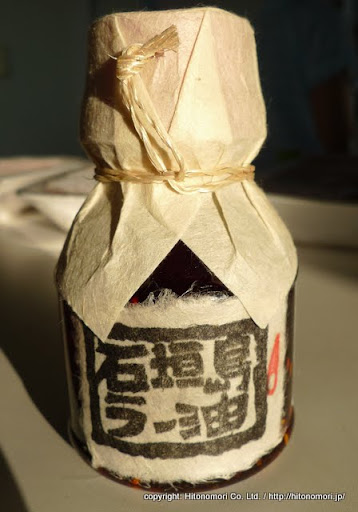

Ishigaki Chili Oil by Penguin Restaurant

This is the famous penguin restaurant’s Ishigakijima chili oil. Actually, I bought it online, not when I went on a trip to Okinawa. In connection with regional revitalization, I had the opportunity to read a book called “The Story of Ishigaki Island Chili Oil Made by a Penguin Couple” , and I wanted to actually try the taste,…

-

Taste Aguu Pork (Yanbaru Island Pork) at Ufuya

As I wrote in “Dinning at Ufuya“, Ufuya is a restaurant serving island pork, Okinawan cuisine, and Okinawa soba. The Yanbaru Island pork served here is not a pure breed of Aguu pig, but is a hybrid of the Ryukyu native breed Aguu, the American black pig Duroc and the British Parkshire pig. “Ganaha Chikusan” has registered “Aguu”…

-

Naha Makishi Public Market Okinawa’s No. 1 Market

Makishi Public Market is located a little south of Naha’s main street, Kokusai Dori. Mutsumi Bridge Street Mutsumibashi Street crosses Kokusai Street at the Mutsumibashi intersection. There is an arcade, so I knew immediately. You can go to the public market from Kokusai-dori through Mutsumi-bashi-dori. Mutsumibashi Street itself is also a very lively street, with souvenir shops, Ryukyu…

-

Ryukyu Mura

Ryukyu Mura is a tourist village that preserves and reproduces the culture and traditions of Okinawa ( Click here for the Ryukyu Mura website ). Tours to Ryukyu Mura There are not many tours that visit Ryukyu Mura. If you like to visit Ryukyu Mura by your own, please find the place on Google Map. Our visit to…